Windows7機のハードディスクが故障、さてどうする。

使用していたデスクトップパソコン(Windows7)のハードディスクが故障し、とうとう認識されなくなる事態に。中のデータはクラウドに保存していたので損害は大したことないのですが、起動しない=パソコンが使えない という状況になりました。本体から故障したハードディスクを取り外して外付け可して別のパソコンからアクセスするも反応なし。カチンカチンと異音がするばかりでデータが読み込めません。

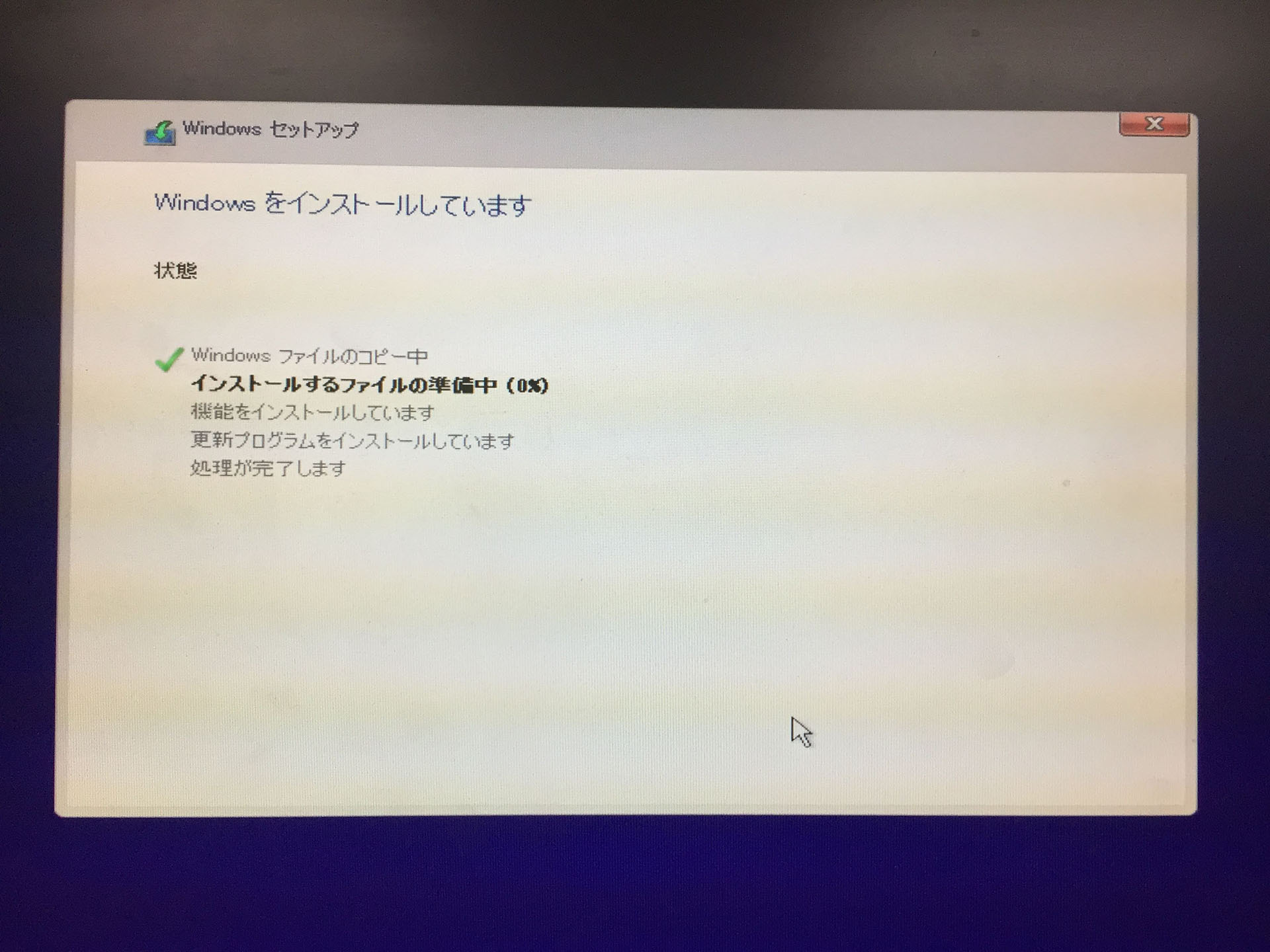

どのみちハードディスクは交換になるのですが、Windows7のサポート期限も目前なので、これを期に「Windows10化+SSD化」で高速に起動可能なWindows10環境を手に入れたいと思います。

<今回用意したもの>

SSD 250GBのものを購入しました。もう少し安いものも有りましたが5年保証に惹かれてこの製品を選びました。インターネット利用が中心で、データをGoogleドライブなどに保存する人には十分な容量です。

たくさんソフトをインストールしたり、動画編集など大容量データを利用する方は512GB 以上の容量のものがおすすめです。

サイズ変換ブラケット 2.5インチサイズであるSSDをデスクトップパソコンの3.5インチベイに取り付けるためのサイズ変換金具です。この商品では取り付けネジも付属していました。

Windows10HomeのDSP版(DVD) DSP版というのはパソコンにプリインストールして販売するための優待(?)版のようなものです。SSDや本体に組み込む機器などと同時購入でないと購入でいません。今回は使わないけどLANアダプタとセットのものを購入しました。

売り上げランキング: 194

売り上げランキング: 28

そもそもSSDとは

今回は故障したハードディスクの代わりに「SSD(ソリッドステートディスク)」を取り付けます。SSDはハードディスクと異なり回転するディスク部がなく、デジカメやスマホに入っているSDカードと同様に半導体でデータを保存する装置です。一般的なデスクトップパソコンで使用されるハードディスクよりも読み書きの速度が倍以上の速さです。

しかし、同じ価格帯のもので比較するとSSDよりもハードディスクのほうが4倍以上の容量のものを選べる場合があります。

容量の多さか、それとも読み書きの速度を優先するのか。

今回はそれほど大容量が必要ないので日常の使い勝手を優先してSSDを採用します。

WindowsのOSデータなどが60GBくらい、追加するソフトウェアの分で60GBくらい、残りは作成したデータの保存域にする程度かと見積り、250GBのSSDを購入してみます。

SSDは小さい

写真は故障したハードディスクと購入したSSDの大きさ(物理的なサイズ)の比較です。デスクトップPC用のハードディスクは一般的に「3.5インチ」と呼ばれるサイズです。一方、SSDはノートパソコンなどのハードディスクでは標準的な「2.5インチ」サイズです。3.5インチのSSDはほとんど見かけません。

取り付けるデスクトップパソコンのハードディスク設置場所は3.5インチサイズ用なので、サイズ変換ブラケット(固定金具)を一緒に注文しておきました。

ちなみに、SSDを購入したら厚みを調整するスポンジのようなものが付属していました。これはノートパソコンに取り付ける際に取り付けスペースのすきま調整をするためのものでした。

できれば故障前に

今回は大したデータも入っていないハードディスクの故障だったので、諦めもつきました。

しかし、一般的には大事なデータが入っているハードディスク。故障する前にバックアップをしっかりと取り、不測の事態に備えましょう。

正常に動作するパソコンのハードディスクからSSDに載せ替える方法については、また改めてご紹介する予定です。